Pourquoi John Coltrane ? Parce qu’avec Louis Armstrong, Duke Ellington, Charlie Parker et Miles Davis, il est le cinquième homme d’un quintet de référence dans l’histoire du jazz, et qu’il est l’un des pères fondateurs du Free Jazz, mais aussi l’un des précurseurs de la World Music.

Pour schématiser : Satchmo a inventé le jazz, Duke lui a donné ses lettres de noblesse, Bird en a fait une musique savante, Miles l'a popularisé et Trane l'a envoyé dans l'espace…

Quand on pense à Coltrane on pense souvent à un déluge de notes... Or il a toujours aimé les ballades populaires comme « Greensleaves », « Summertime », « Out of This World » et, bien sûr, « My Favorite Things »… sans oublier Ballads, superbe album enregistré par Trane et son quartet entre 1961 et 1962. Commencerons donc par écouter « Alabama ». Coltrane a composé cette ballade en 1963, en hommage aux quatre adolescentes tuées et aux vingt-deux blessés dans l'attentat perpétré par le Ku Klux Klan dans l'Eglise baptiste de la 16e rue à Birmingham. « Alabama » permet de mettre en relief certaines caractéristique de la musique de Coltrane : un son de saxophone mobile, tranchant dans les aigus et velouté dans les graves, mais toujours puissant et net, un sens mélodique profond et un art du développement inépuisable. Côté accompagnement, le saxophoniste s’appuie sur une alliance de modernité et de tradition. Modernité dans l'introduction, avec les accords en pédale de McCoy Tyner, le riff robuste de Jimmy Garrison et les roulements entêtants d’Elvin Jones. Tradition dans le développement avec le chabada de la batterie et la pulsation tendue héritée du hard-bop...

1926 - 1938

Les premiers pas d’un futur géant

John William Coltrane est né le 23 septembre 1926 à Hamlet en Caroline du Nord. Ses parents déménagent aussitôt à High Point où vit la famille de la mère de John, Alice Coltrane, née Blair, mais aussi sa tante Bettie et Mary, sa cousine, avec qui il a été élevé et qu'il considérait comme sa sœur. Le père de John est tailleur – repasseur et sa mère coud. La famille Coltrane fait partie de la classe moyenne et les deux parents sont musiciens amateurs : Alice joue du piano et chante tandis que John joue du violon et de l’ukulélé.

La religion est omniprésente chez les Coltrane car les deux grands-pères de John sont pasteurs. Ce qui explique pour une large part le mysticisme de Coltrane. La Caroline du nord a également marqué la musique du saxophoniste, qui s'est d'ailleurs souvent rapproché de personnes liées à cette région comme Juanita Grubbs (Naïma), sa première épouse, Thelonious Monk, Dizzy Gillespie, Jimmy Heath, Tyner... tous nés en Caroline. Pourtant Coltrane a toujours évité de parler de son enfance et de la Caroline. Il faut dire qu'il y a souffert du racisme et vécu des moments douloureux à la fin des années trente.

1938 - 1948

Les pieds sur terre, la tête dans les nuages

Les années 38 40 vont être terribles pour le jeune Coltrane : en 1938 il perd sa tante aînée et son grand-père; en 1939, son père décède, puis sa grand-mère ; en 1940, c'est au tour du père de Mary de disparaître…

C'est à ce moment que Coltrane se met à la musique, travaille de manière obsessionnelle le saxhorn alto puis la clarinette, et joue dans l'orchestre de l'école. Vers 1940, il passe au saxophone alto car depuis qu’il a entendu Lester Young, il veut jouer du saxophone. A l’alto, son modèle est Johnny Hodges, le saxophoniste de l’orchestre d’Ellington. Tout à sa passion pour la musique, Coltrane délaisse ses études alors que, jusque-là, il avait toujours été un bon élève.

La famille sombre dans la pauvreté et doit déménager. Alice s’installe à Philadelphie, où John la rejoint en 1943, une fois son bac en poche. D’abord parties à Newark, Mary et Bettie reviennent finalement habiter chez Alice et John. Pour vivre, Coltrane a trouvé un emploi dans une raffinerie de sucre, sans avoir abandonné la musique pour autant : il travaille sans relâche son saxophone, mais aussi sur le piano droit de sa mère. En 1944, il prend des cours à la Ornstein School of Music avec Mike Guerra, célèbre professeur de saxophone classique, qui aura également Stan Getz et Gerry Mulligan comme élèves. Chez Guerra, Trane rencontre entre autre le saxophoniste ténor Bill Barron, qui déclenche sa vocation pour le ténor.

Philadelphie, à l'époque, est une plaque tournante pour le jazz, avec de nombreux clubs et big bands, et un niveau technique presque aussi élevé qu’à New York. Coltrane y commence sa carrière professionnelle en 1945, d'abord en trio avec un pianiste et un guitariste, pour jouer des chansons populaires, puis dans divers groupes, avec son ami Benny Golson. Les deux hommes travaillent ce nouveau langage qu'est le be-bop : la découverte de Charlie Parker est un véritable choc !

En 1945, Coltrane est incorporé dans l'armée, même si la guerre est quasiment terminée ! Il fait son service militaire à Hawaï, où il intègre un orchestre de l'US Navy, les Melody Masters, dont la musique est dans une veine swing. A la fin de son séjour, Trane a l'occasion d'enregistrer son premier disque de be-bop au saxophone alto avec un sextet réuni par le batteur Joe Theimer.

De retour aux Etats-Unis en 1946, si son modèle s’appelle Parker, Coltrane n'en n'arrête pas moins l’alto pour passer au ténor. Il reprend des cours avec Guerra, mais aussi au Studio Granoff. Trane part en tournée avec l'orchetres de Rhythm'n Blues de Joe Webb. Il y rencontre le trompettiste Cal Massey, dont il sera proche jusqu'à sa mort. Coltrane joue également avec le King Kolax Big Band, puis en accompagnateur dans un tas d'orchestres, dont celui de Jimmy Heath, qui devient aussi son ami… et compagnon de drogue.

1948 - 1955

Dans les turbulences

C’est vers la fin des années 40 que Coltrane commence l’alcool, l’héroïne… et continue les bonbons, qu’il a adoré toute sa vie et qui lui ont coûté de nombreuses rages de dents !

En 1948, Coltrane travaille le ténor comme un fou. Il rejoint d'abord le big band d'Eddie « Cleanhead » Vinson, chanteur et saxophoniste alto, puis, en 1949, il arrive enfin à intégrer l'orchestre de Gillespie. Trane déchante vite car il doit jouer de l'alto et un be-bop commercial, pour que l'orchestre puisse survivre. En 1951, Gillespie et Coltrane enregistrent en petite formation, mais le trompettiste se sépare du saxophoniste, dont la conduite devient trop souvent erratique à cause de ses addictions.

De retour à Philadelphie, Coltrane est sideman pendant quatre ans dans divers orchestres, dont celui d'Earl Bostic, auprès de qui il va beaucoup apprendre, notamment la respiration circulaire et le jeu dans les aigus. Côté personnel, à l'époque, Coltrane vit, avec Elaine Gross, amie de Connie, la petite amie d’Heath, et la drogue est au centre de leur relation. En 1952, grâce aux aides allouées aux vétérans de la guerre, Coltrane achète une maison dans la 33e rue nord à Philadelphie. Mary, Alice, John et son ami Jack Kinzer s’installent dans cette maison, que Bettie, décédée en 1952, n’aura pas connu.

Entre 1953 et 1955 Coltrane travaille à son compte dans différentes formations, dont celle de Hodges. Mais à vingt-sept ans, Trane n'est connu que des musiciens et ses addictions l'empêchent de prendre son essor.

1955 – 1957

Un décollage mouvementé

1955 est une année charnière. Coltrane épouse Juanita Grubbs, dite Naïma de son nom musulman. Elle va l'aider à décrocher de la drogue et s’installe dans la maison de Philadelphie avec Saeeda, fille qu’elle a d’une liaison antérieure et dont Coltrane sera très proche.

C’est également en 1955 que Miles Davis, qui a entendu Trane dans l'orchestre d’Heath, l'engage dans son « premier quintet historique ». Sorti de l’héroïne, Miles est devenu une star et son quintet avec Coltrane, Red Garland, Paul Chambers et Philly Joe Jones va faire de lui une légende ! Le quintet va aussi permettre de révéler Coltrane au grand public et, surtout, de l’aider à trouver sa propre voix. Le quintet aligne les chefs-d'œuvre : Round about Midnight, Relaxin', Cookin', Workin', Steamin'…

1957 est une deuxième année clé dans la carrière de Coltrane. Miles ne supporte plus l’inconstance de Coltrane, qui n’a pas encore décroché de la drogue. Après l’avoir averti, puis renvoyer une première fois, Miles le congédie définitivement en avril 1957.

1957 - 1960

Envol pour l’espace...

C'est la goutte qui fait déborder le vase : Coltrane arrête la drogue, puis l'alcool. Par ailleurs, il rencontre Monk. Une amitié et une grande complicité musicale naît entre les deux musiciens.Ils travaillent ensemble, jouent au Five Spot et enregistrent pour Prestige. L'influence de Monk est capitale pour le développement de Coltrane, en particulier par ses conceptions harmoniques et rythmiques. Enfin, le 31 mai 1957, à trente et un ans, Coltrane signe avec Bob Weinstock pour le label Prestige et enregistre son premier disque en leader, intitulé simplement Coltrane.

En compagnie de Naïma et Saeeda, Coltrane s'installe dans un appartement à côté de Central Park West. S’il ne se drogue plus et qu’il a arrêté de boire, Trane n'arrivera jamais à arrêter de fumer, ni de trop manger… ni de travailler sa musique à tous les instants.

Bien que Coltrane soit chez Prestige, Michael Cuscuna et Orin Keepnews rappellent à Weinstock que Trane s'est engagé à sortir un disque chez Blue Note en contrepartie des albums enregistrés en sideman pour Chambers, Johnny Griffin, Ray Draper... Le 15 septembre 1957, Trane entre dans le studio de Rudy Van Gelder avec un sextet de son choix : Lee Morgan, trompettiste hard bop qui s’est illustré au sein des Jazz Messengers d’Art Blakey, Curtis Fuller, tromboniste virtuose dans la lignée de Jay Jay Johnson, et une section rythmique de rêve qui comprend Chambers à la basse, Kenny Drew au piano et Philly Joe Jones à la batterie. Que du beau monde ! Comme son nom l’indique, le morceau éponyme « Blue Train » évoque les trains, qui ont toujours fasciné Coltrane, comme bien d'autres musiciens de jazz (Ellington et Oscar Peterson, pour ne citer qu’eux). Sur le même album se trouve d’ailleurs « Locomotion », autre allusion au rail (Coltrane a également composé « Goldsboro Express », en souvenir de la ligne ferroviaire de Caroline du Nord). Dans Blue Train, il y a cinq morceaux dont un standard au titre ironique en regard de la musique de Trane : « I Am Old Fashioned » (je suis vieux jeu). Dans les quatre compositions de Coltrane, trois sont dans une veine hard bop : « Blue Train » et « Locomotion » sont des blues-rifs, et « Lazy Bird » est un morceau dans la lignée de ceux des boppers. Quant à « Moment’s Notice », il prépare la suite car c’est un jeu d’harmonies sur une note répétée. La musique de Blue Train est marquée par le passage de Coltrane dans les groupes de Vinson, Gillespie, Bostic… Le blues, la virtuosité (c’est aussi à cette époque qu’il a enregistré Tenor Madness avec Sonny Rollins) et la construction des morceaux sont hérités du bop : l’ombre de Parker, mort en 1955, plane encore sur cette musique. Blue Train est le premier succès de Coltrane.

A l’inverse d’un Parker qui n’accorde qu’une importance secondaire à ses instruments, Coltrane est obsédé par ses instruments. Sa mère lui a acheté son premier saxophone en 1943. C’est un alto. Au départ il aurait joué sur un King Super 20, mais très vite il change et, toute sa carrière, il est resté fidèle à Selmer, en commençant par le modèle appelé « Balance Action », puis le Mark VI à partir de 1954. Il joue avec des becs métalliques Otto Link ou Selmer, qu’il fait réajuster par son luthier. Coltrane ne travaille qu’avec Tony Rulli, le représentant de Selmer basé à Elkhart, dans l’Indiana. Il modifie lui-même les ligatures pour obtenir un contact optimum avec ses lèvres et joue des hanches très dures (d’abord 9, puis 4). Trane va même jusqu’à se faire limer les dents de devant pour qu’elles épousent la forme du bec !

En 1958, Miles rappelle Coltrane, mais le rapport de force musical a complètement changé et, désormais, Coltrane veut faire SA musique. Il restera avec le trompettiste jusqu’en 1960, avec des disques clés, comme Someday My Prince Will Come (leur dernier enregistrement commun) ou le monument Kind of Blue, sorti en 1959.

Quand Coltrane quitte Miles, il quitte aussi Prestige et signe avec Atlantic. Il enregistre un premier disque en co-leader avec Milt Jackson, puis, le 5 mai 1959 il entre en studio pour son premier album en leader pour Atlantic. Il est accompagné de Tommy Flanagan au piano, Chambers – son bassiste préféré – et Art Taylor à la batterie. Les morceaux du disque sont choisis avec Nesuhi Ertegun, le patron d’Atlantic. Il joue trois hommages, dont deux sont des blues : « Cousin Mary » pour sa cousine, « Syeeda’s Song Flute » pour la fille de Naima, qui jouait sur une flûte à bec en plastique, et « Mr. P.C. » pour Chambers. Le quartet joue également « Like Sonny » dédicacé à Rollins, mais ce morceau ne sera publié qu’en 1961. « Naïma », le dernier thème du disque, est dédié à sa femme et joué avec la rythmique de Miles : Wynton Kelly au piano et Jimmy Cobb à la batterie. Quant à « Giant Steps » et « Countdown », ce sont deux compositions qui s’apparentent à des études autour de ce qu’Ira Gitler a appelé les « nappes de sons » : le fait de jouer plusieurs accords en même temps en privilégiant des grappes de sons tirés des accords plutôt que les structures des accords elles-mêmes.

Ce disque révèle également le caractère de Coltrane : un chercheur toujours à l’affût de nouveautés pour développer ses idées, à l’inverse, par exemple, d’un Monk ou d’un Ornette Coleman, qui construisent leur musique autour d'une idée musicale fixe. Coltrane a bâti son génie à partir de beaucoup d’éléments : le style linéaire de Young, les arpèges de Coleman Hawkins, la pâte sonore de Dexter Gordon, la mise en place rythmique de Parker, la respiration circulatoire de Bostic, l’approche modale et minimaliste de Miles, les trouvailles mélodico-harmoniques de Miles, l’architecture des morceaux selon Monk, l’harmolodie de Coleman, la créativité d’Eric Dolphy, mais aussi les œuvres de Leo Ornstein, Igor Stravinsky, Dimitri Chostakovitch, Maurice Ravel, Bela Bartok… Sans oublier les études de Carl Czerny et de Charles-Louis Hanon. Toutes ces influences vont finalement se mélanger dans un creuset que les Free Jazzmen - principalement Coleman, Dolphy et Albert Ayler - vont finir d'assaisonner.

1960 - 1965

Les années-lumières

1960 marque un nouveau tournant dans l’œuvre de Coltrane : Joe Termini, patron de la Jazz Gallery et du Five Spot, engage Coltrane aux mêmes conditions que celles que Miles lui garantissait pour qu'il forme SON groupe. Trane monte donc un premier quartet avec Steve Kuhn au piano, Steve Davis à la contrebasse et Pete LaRoca, puis Billy Higgins à la batterie. Mais, insatisfait, il finit par engager Tyner au piano, Jones à la batterie et, pour l’instant, toujours Davis à la basse.

C’est également en 1960 que l’un de ses amis, l’écrivain Chip Bayen, oublie son saxophone soprano dans la voiture de Coltrane. Trane l’essaye et, fasciné, s’en achète un chez Selmer : rapidement le soprano joue à part égale avec le ténor.

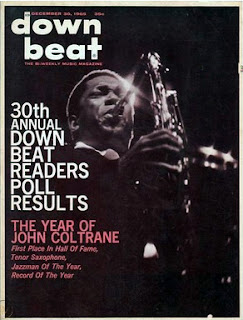

En 1961, Coltrane est le premier musicien signé par Creed Taylor pour Impulse!, chez qui il y reste jusqu'à la fin. Mais il a encore quelques enregistrements à faire pour Atlantic, dont l’un a marqué l’histoire du jazz… « My Favorite Thing » est une chanson d’une comédie musicale de Broadway à la mode, composée par Richard Rogers et Oscar Hammerstein. Coltrane s’en empare tant et si bien que de nombreux auditeurs finiront par croire qu’il en est l’auteur. « My Favorite Things » marque sans doute un changement de direction dans la musique de Coltrane, du hard-bop vers le free. D’ailleurs, Dolphy – altiste d’avant-garde s’il en est – se joint au quartet. C’est également le premier enregistrement de Coltrane au soprano. Dans My Favorite Things, les musiciens malaxent les harmonies en passant du tonal au modal, les solos sont rallongés et parsemées d’envolées furieuses… Ce disque a un succès énorme et Coltrane se retrouve Jazzman de l’année lors du référendum de Downbeat, même si la musique déroute plus d’un auditeur.

Bob Thiele, producteur de Coltrane chez Impulse! veut prendre le public à contre-pied et montrer que Trane est capable de tout. Il sort Ballads, un disque avec Ellington et un album avec le chanteur Johnny Hartman.

En parallèle, le quartet tourne bien, mais Coltrane ne trouve pas le bassiste qu’il entend : il a remplacé Davis par Reggie Workman, mais en vain. Finalement, en avril 1962, Jimmy Garrison rejoint Coltrane : le quartet mythique est né !

Dès la fin des années 40, avec le latin-jazz, popularisé en grande partie par Gillspie, mais aussi grâce aux travaux de Yussef Lateef, Coltrane s’intéresse aux musiques du monde. Il a beaucoup étudié les musiques folkloriques, la musique indienne, notamment avec Ravi Shankar (qui donne son prénom à l’un des fils de Coltrane), la musique africaine avec Babatunde Olatunji... Dès 1961, il demande, par exemple, à Ahmed Abdul-Malik de jouer un bourdon au tampura. De manière générale, il s’intéresse à toutes les musiques modales du monde : « c’est cet aspect universel de la musique qui m’intéresse et m’attire ». Avec son « Free Ethnique », Trane devient l’un des précurseurs de la World Music.

En ce début des années 60, la musique de Coltrane ne cesse d’évoluer : les rythmes deviennent plus complexes et épais, l’harmonie se simplifie, parfois juste une pédale, le tempo s’estompe, les mélodies se réduisent souvent à des motifs… Trane se concentre sur la matière sonore, comme dans Crescent, l’un des albums emblématiques du saxophoniste, sorti en 1964.

Coltrane s’intéresse aussi à toutes les religions et le 9 décembre 1964, le quartet enregistre la première suite écrite par Coltrane à la gloire de Dieu, un peu comme Ellington avec ses Sacred Concerts. Le saxophoniste écrit les notes de la pochette, compose un poème, choisit les photos et, surtout, a changé sa manière d’enregistrer. Au départ il procédait comme Davis et Monk : un minimum d’instructions, une grille d’accords, pas de répétition, et hop ! on y va. Avec son quartet, il écrit davantage mais met moins de notes. La suite se compose de quatre mouvements : « Acknowledgement », « Resolution », « Pursuance » et « Psalm ». A Love Supreme devient très vite un disque culte qui se vend à plus de cinq cent mille exemplaires en quelques années et sert même de base au service de la St John’s Church, créée en 1971 par le révérend (et saxophoniste) Franzo Wayne King.

En 1965, le quartet de Coltrane est une référence qui dépasse le milieu du jazz, et il est de nouveau élu musicien de l’année par Downbeat. Consécration ultime, après Young et Hawkins, Coltrane est le troisième saxophoniste à entrer au Hall of Fame.

Sur le plan personnel, c’est plus compliqué ! Son couple avec Naïma bat de l’aile depuis 1958. Après deux fausses couches, le couple sait qu’il ne pourra pas avoir d’enfant. Coltrane a eu une fille illégitime, Sheila, dont il reconnaît la paternité. De 1960 à 1963, il vit en compagnie d’une femme blanche, restée anonyme. A partir de 1963, il s’installe avec la pianiste Alice McLeod et sa fille Michelle. En 1964, John W. Coltrane Junior naît. Il sera bassiste, mais se tue dans un accident d’auto en 1982. En 1965, Ravi Coltrane voit le jour et mène une carrière de saxophoniste de premier plan et fait partie de la génération des Young Lions. Quant à Oran Coltrane, saxophoniste, mais peu actif, il est né en 1967. En 1966, à Juarez, au Mexique, John a divorcé de Naima (qui décède en 1996) et s’est marié avec Alice. La famille s’installe à Long Island dans une grande maison, où Coltrane vit jusqu’à sa mort. Par ailleurs, si Coltrane n'est plus héroïnomane et a arrêté l'alcool, en revanche il est désormais sous LSD.

1965 - 1967

Le voyage interstellaire

A partir de 1965 la musique de Coltrane prend un nouveau tournant et part dans un free plus radical. Il fait appel à des musiciens d’avant-garde, parmi lesquels Archie Shepp, Pharoah Sanders et Rashied Ali. Trane joue avec deux bassistes, deux batteurs… à l’image de Coleman dans Free Jazz (1961) et se rapproche de l’esthétique d’Ayler. Ascension est, par exemple, enregistré avec dix musiciens…

En novembre 65, le quartet, avec Sanders et Ali, enregistre Meditations. C’est le dernier enregistrement en studio de Coltrane publié de son vivant. Fin 1965, Tyner déserte le groupe, lassé par l’absence de pulsation et le volume sonore. En janvier 1966, c’est au tour de Jones, indisposé par la présence d’Ali, de quitter Trane. La formation de Coltrane comprend donc désormais Alice au piano et à la harpe, Pharoah au ténor, Rashied à la batterie et Jimmy à la contrebasse, qui jette l’éponge pendant l’été 1966, remplacé par Sonny Johnson. Coltrane se met à la cornemuse, à la flûte, à la clarinette basse (que lui a légué Dolphy, décédé d’une crise cardiaque en 1964)... Il étudie aussi de nombreux instruments du monde, notamment japonais, lors de sa dernière tournée, en 1966.

La musique de Coltrane déroute beaucoup de ses fans. Le patron du Front Room de Newark lui demande de rejouer ses anciens « tubes », mais comme Trane ne veut pas revenir en arrière, les concerts sont annulés après la première soirée… Et de constater : « tous veulent entendre ce que j’ai fait. Personne ne veut entendre ce que je fais ».

Les six premiers mois de 1967 sont chargés : en février il enregistre six duos avec Ali, en avril il donne un concert à l’Olatunji Center of African Culture, en mai il est au Famous Ballroom de Baltimore, et début juillet il organise avec Thiele la sortie du disque Expression, mais il n’en verra jamais le jour : le 17 juillet 1967, Coltrane est terrassé par un cancer du foie, qu’il a refusé de soigner. Enterré le 21 juillet, la cérémonie se déroule dans l’Église St Peters, sous la houlette du Pasteur des Jazzmen, John Gensel, devant plus d’un millier de personnes. Massey lit le poème « A Love Supreme », tandis qu’Ayler et Coleman jouent chacun avec leur formation en hommage à un musicien d’exception, dont l’ombre plane toujours sur la musique d’aujourd’hui.

Texte de la conférence-vidéo du 11 février 2022 à la Médiathèque Andrée Chedid.

Sources principales :

- John Coltrane : sa vie, sa musique – Lewis Porter – Outre Mesure

- John Coltrane, 80 musiciens témoignent - Franck Médioni - Actes Sud

- John Coltrane Conversation - Frank Kofsky - Lenka Lente

- Entretiens avec Michel Delorme suivi d'Une lettre à Don DeMichael - Editions de l'éclat

- Coltrane sur le vif - Luc Bouquet - Lenka Lente

- Jazz supreme - Raphaël Imbert - L'éclat poche

- Coltrane - Pascal Bussy - Librio

- Le cas Coltrane - Alain Gerber - Editions Parenthèses

- L'église de John Coltrane - Chad Taylor - Christian Bourgois Editeur

- John Coltrane, l'amour suprême - Franck Médioni - Castormusic